Nos œuvres en mouvement

L’une des missions du musée des Beaux-Arts est de valoriser ses collections en les rendant accessibles au public le plus large possible. Pour cela, il participe régulièrement à des projets d’exposition organisés par d’autres institutions muséales, en France comme à l’étranger.

En moyenne, plus d’une dizaine d’œuvres issues du parcours permanent ou conservées en réserve voyagent chaque année, pour des périodes allant de trois à six mois.

Ces prêts sont l’occasion de faire rayonner les collections chambériennes, tout en enrichissant les connaissances scientifiques sur les œuvres : leur contexte historique, les conditions de leur création ou encore les thématiques qu’elles illustrent.

- Musée de Bretagne (Rennes) : « Carnavals », du 7 février 2025 au 16 novembre 2025 / Anonyme (Allemagne), Bouffon, 16ème siècle, huile sur bois, inv. M 769

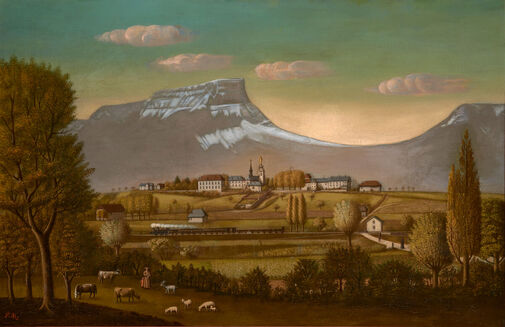

- Musée de Bourgoin-Jallieu : « À toute vapeur ! Du rail à la toile », du 29 août 2025 au 11 janvier 2026 / Pierre Maillet, Myans et le col du Granier, vers 1880, huile sur toile, inv. 002-4-1

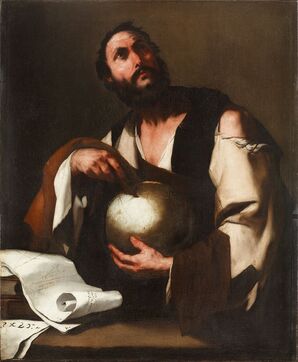

- MUCEM (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) : « Lire le ciel : sous les étoiles en Méditerranée », du 9 juillet 2025 au 5 janvier 2026 / Luca Giordano, L’Astronome, entre 1659 et 1660, huile sur toile, inv. M 984

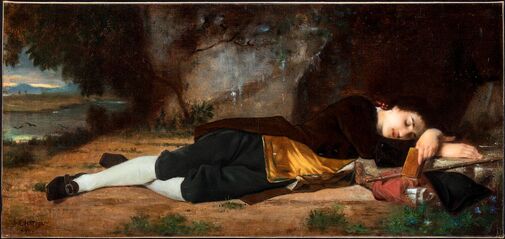

- Musée Marmottan Monet (Paris) : « L’empire du sommeil », du 9 octobre 2025 au 1er mars 2026 / Jean-Baptiste Chatigny, Jean-Jacques Rousseau endormi dans la grotte des Etroits à Lyon, vers 1877, huile sur toile, inv. 2021.1.1

- Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon : « Cheval en majesté, au cœur d’une civilisation » du 2 juillet au 3 novembre 2024 / Attribué à Théodore Géricault, Cheval au galop, premier quart du XIXe siècle, huile sur toile, inv. M 344

- Palazzo Medici Riccardi (Florence) : « L’enchantement d’Orphée. Art et musique » du 21 mars au 9 septembre 2024 / Domenico Croci, Orphée, entre 1598 et 1629, huile sur toile, inv. M 251

- Musée des Beaux-Arts de Caen : « Le spectacle de la marchandise. Ville commerce et arts (1860-1914) » du 6 avril au 8 septembre 2024 / Fernand Pelez, Le marchand de citrons, entre 1895 et 1897, huile sur toile, inv. M 555

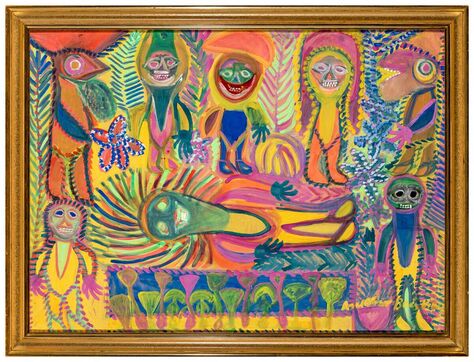

- Musée Paul Dini (Villefranche-sur-Saône) : "Singuliers théâtres, 12 artistes libres et insolites" du 21 octobre 2023 au 11 février 2024 / Anlesme Boix-Vives, La mise au tombeau, 1964, gouache sur carton, inv. 2018-2-1

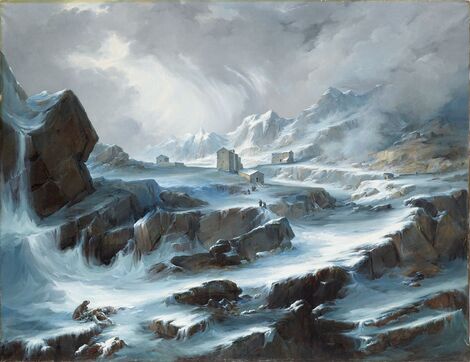

- Musée du Louvre-Lens (Lens) : « Paysage, fenêtre sur la nature » du 23 mars au 24 juillet 2023 / Alexis Noël, Le col du Grand Saint Bernard, 1835, huile sur toile, inv. 74-14-1

- Musée Jacquemart André (Paris): « Giovanni Bellini, influences croisées » du 3 mars au 17 juillet 2023 / Giovanni Bellini, Vierge à l'enfant, entre 1505 et 1510, grisaille à l'huile contrecollé sur toile, inv. 847

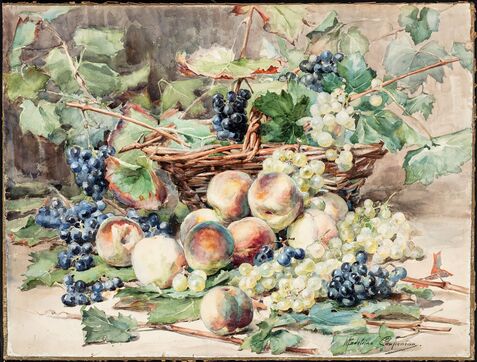

- Musée de Bourgoin-Jallieu : « Artistes Pluri’elles » du 2 décembre 2021 au 30 avril 2022 / Madeleine Carpentier, Pêches et raisins, quatrième quart du 19e siècle, aquarelle sur papier, inv. M 593

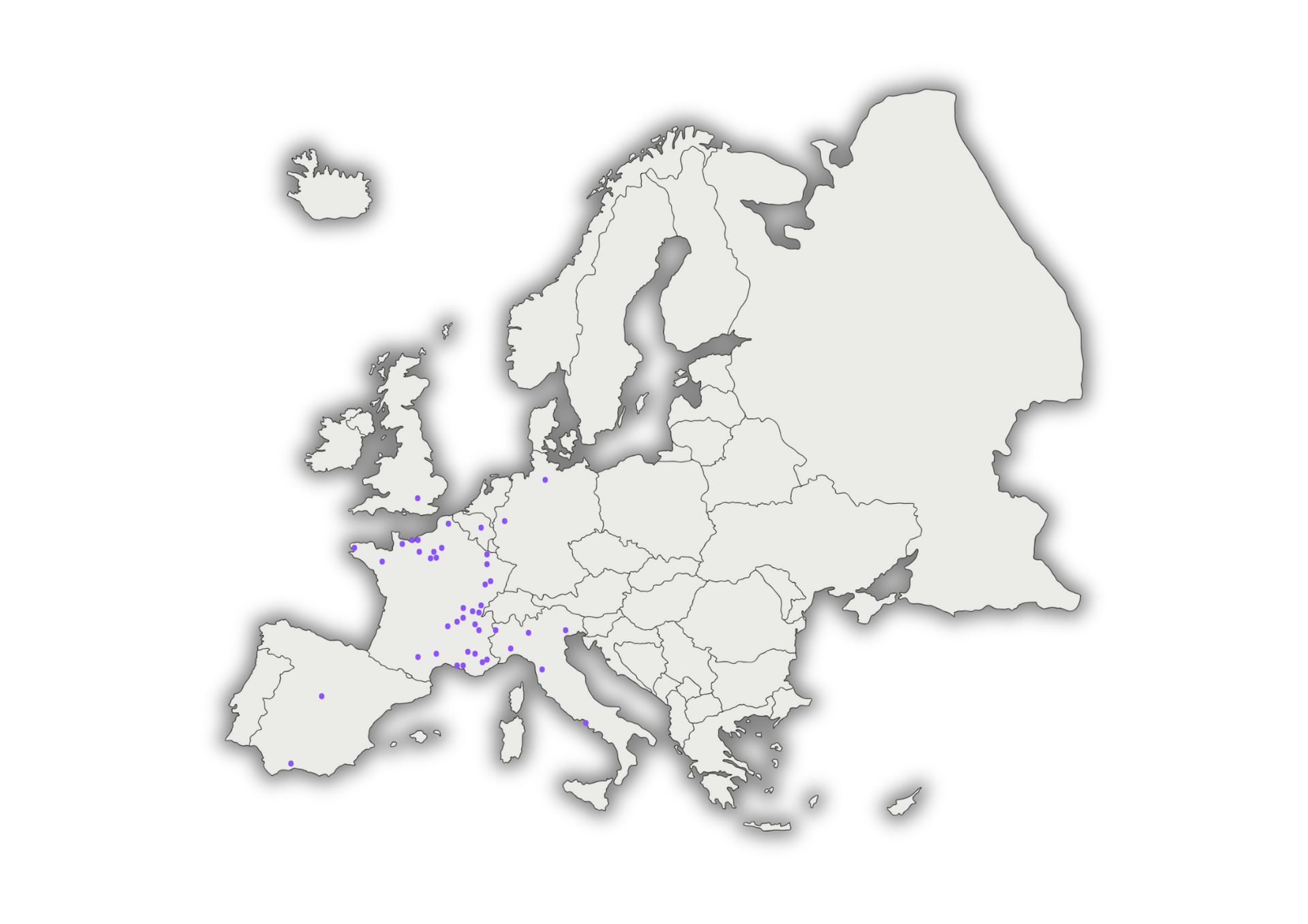

Carte du continent européen où le musée a prêté ses œuvres.

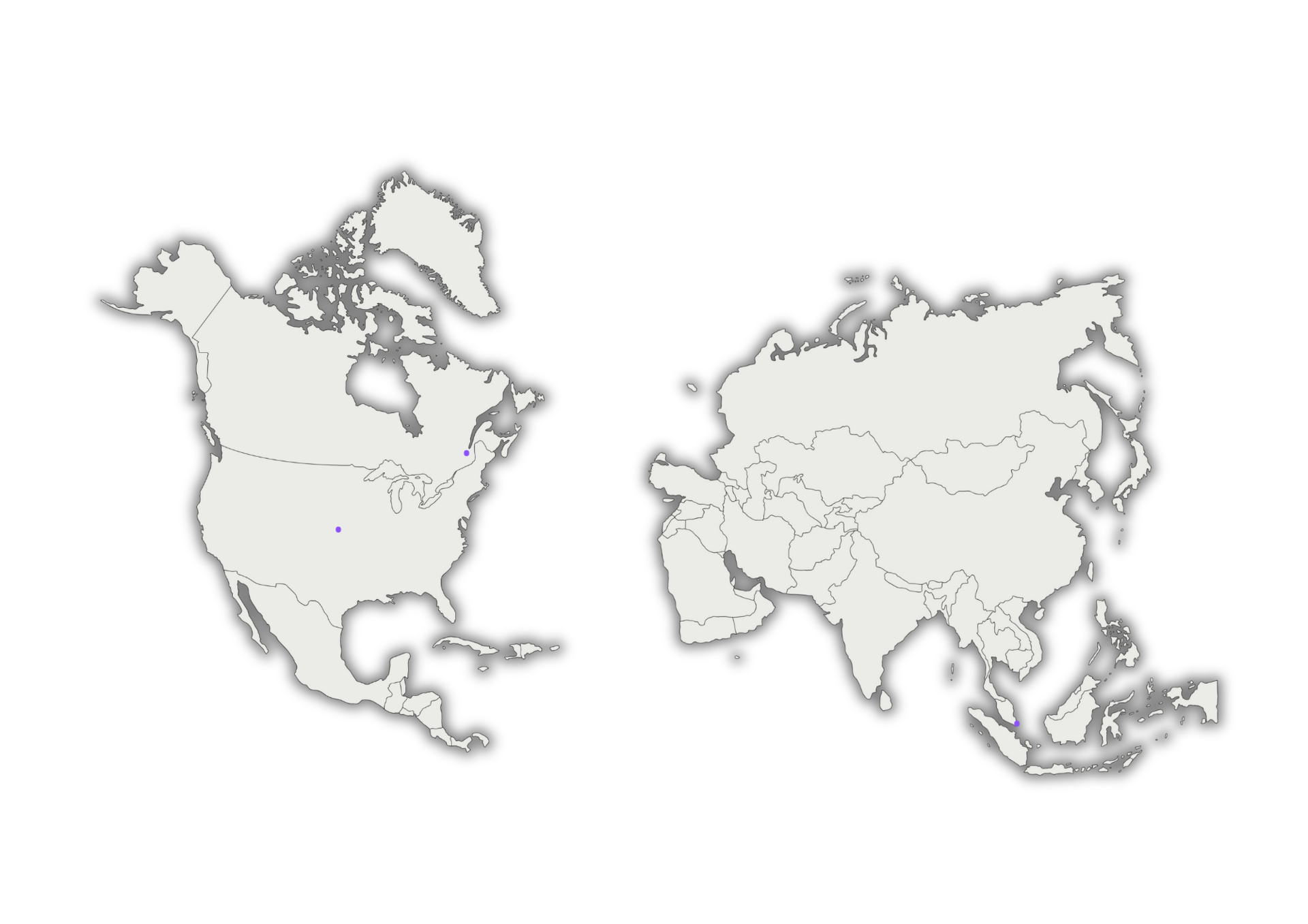

Carte nord-américaine et de l'Asie du centre et de l'est où le musée a prêté ses œuvres.

Les acquisitions

En matière d’enrichissement des collections, la conservation des musées de Chambéry a défini des orientations fondées sur la cohérence des collections, en complétant les ensembles historiques ou monographiques existants ainsi que les champs lacunaires du fonds.

Les acquisitions concernent aussi bien le musée des Beaux-arts que Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau.

Jules Daisay (Barberaz, 1847 – Barberaz, 1900)

Paysage au soleil couchant aux environs de Chambéry, 1880-1895

Huile sur toile

Hauteur : 60 cm, largeur : 89,5 cm

Achat 2025, Inv.2025.4.1

Jules Daisay est un peintre originaire de Chambéry, où il entame sa formation artistique en suivant les cours de Benoît-Hermogaste Molin (1810-1894), avant de la poursuivre à l’École des Beaux-Arts de Paris dans les ateliers d’Isidore Pils puis d’Henri Lehmann. Il expose régulièrement au Salon à Paris, témoignant d’une reconnaissance au-delà du cadre local.

En 1880, il est nommé chargé de cours de dessin à Chambéry, puis devient l’assistant du conservateur du musée des Beaux-Arts de Chambéry puis en 1894, directeur du musée des Beaux-Arts. À ce titre, il joue un rôle central dans l’enrichissement des collections.

Daisay est principalement connu pour son activité de portraitiste : il représente à de nombreuses reprises des membres de la bourgeoisie chambérienne ainsi que des figures de sa propre famille. Le musée conserve aujourd’hui plusieurs œuvres de sa main, très majoritairement des portraits.

L’acquisition de ce tableau qui s’inscrit dans le genre du paysage permet de compléter le corpus d’un artiste étroitement lié à l’histoire du musée, mais également d’élargir l’iconographie de ce fonds, en y introduisant un exemple rare de sa production paysagère. Ce paysage offre un éclairage inédit sur les capacités artistiques de Daisay dans un registre différent, et témoigne d’une facette moins connue mais significative de son œuvre.

Jacques de Loustal (1956 - )

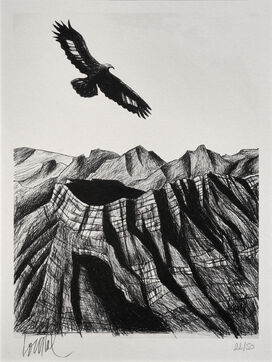

Synclinal d’Arclusaz, 2024

Fusain sur papier

Hauteur : 70 cm, largeur : 50 cm

Achat, 2025, Inv. 2025.5.1

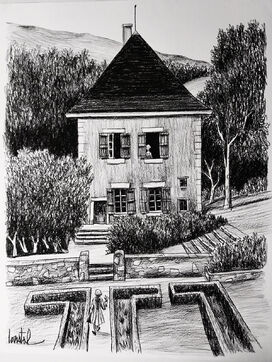

Les Charmettes, 2025

Fusain sur papier

Hauteur : 70 cm, largeur : 50 cm

Achat 2025, Inv.2025.5.2

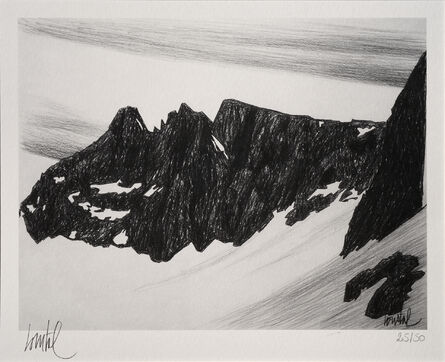

Trois Pics de Belledonne : le Grand Pic, le Pic Central et la Croix de Belledonne, 2024

Fusain sur papier

Hauteur : 70 cm, largeur : 50 cm

Don de l’artiste, 2025, Inv.2025.6.1

Jacques de Loustal, né en 1956, est un dessinateur autodidacte. Alors qu’il est encore étudiant en école d’architecture, il publie ses premières illustrations dans des fanzines, dans le magazine Rock & Folk et collabore dans plusieurs albums de bande dessinée. Parallèlement, Loustal mène une carrière d’illustrateur pour la presse.

Ces acquisitions s'inscrivent dans le cadre de l'exposition « Loustal à 120 km/h, les Alpes au fil de l’autoroute », organisée conjointement par le musée des Beaux-Arts de Chambéry et la Fondation Glénat à Grenoble, qui visait à mettre en lumière des panneaux d’animation culturelle et touristique réalisés par Loustal pour le réseau APRR. Cette exposition proposait une réflexion plus large sur le paysage – son rôle, sa perception, et l’évolution de sa représentation dans l’histoire de l’art, notamment en peinture. À cette occasion, Loustal a choisi de représenter au fusain plusieurs paysages qui l’ont particulièrement marqué. Parmi eux, le synclinal d’Arclusaz. Il profite également de sa venue à Chambéry pour réaliser un fusain de la maison des Charmettes.

L’acquisition de ces trois œuvres permet d’enrichir le fonds déjà conséquent de paysages savoyards conservé par le musée. Elle interroge à la fois la représentation du paysage et son évolution dans l’histoire de l’art. Ces acquisitions s’inscrivent dans une volonté plus large de réflexion sur les identités visuelles du territoire. La collection gagne ici une dimension stylistique contemporaine.

-Francis Cariffa

Francis Cariffa (1890 – 1975)

Vue du lac du Bourget depuis Bourdeau, XXe siècle

Huile sur toile

Hauteur : 70 cm, largeur : 110 cm

Don des Amis des Musées de Chambéry, 2024, Inv. 2024.7.1

Originaire de Chambéry, Cariffa se spécialise dans le paysage, figurant aussi bien les environs de sa ville natale et le lac du Bourget que la haute montagne. Membre de la Société savoisienne des Beaux-Arts, et de l’Union artistique de Savoie, il est influencé par Joseph-Victor Communal, autre peintre chambérien de paysage. En 1933, il rejoint la Société des peintres de montagne

Ce tableau montre le lac du Bourget et le château de Bourdeau, un sujet jusque-là absent de la collection du musée des Beaux-Arts alors que très apprécié des peintres paysagistes. Il est également intéressant de souligner que cette œuvre, réalisée au printemps, vient compléter une part jusque-là manquante de l’iconographie de l’artiste.

L’acquisition de ce paysage pittoresque s’inscrit dans la démarche du musée des Beaux-Arts de valoriser les artistes savoyards et les sujets locaux. Il illustre le rôle du paysage peint dans la construction d’une identité territoriale à partir du XIXe siècle et participe à la fabrication d’un imaginaire collectif, en mettant, en avant des repères emblématiques comme le lac du Bourget, le château de Bourdeau, le massif des Bauges. Ce tableau contribue ainsi à la constitution d’un récit géographique et symbolique du territoire toujours prégnant aujourd’hui.

.

.

-Olivier Bernex (Colombes, 1946 - )

Né en 1946, Olivier Bernex se forme à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Il commence à exposer dès 1961, notamment au Salon de la Jeune Peinture, où il côtoie des artistes tels que Gérard Garouste ou encore François Rouan. En 1972, il quitte la capitale pour s’installer à Allauch, près de Marseille. Son travail s’inscrit dans une figuration expressionniste avec une forte présence du geste dans ses toiles.

Au décès de son père agrégé de lettres, Olivier Bernex redécouvre Jean-Jacques Rousseau à travers son édition commentée des Rêveries du promeneur solitaire publiée en 1966. Touché par les mots et les idées du philosophe — le rapport à soi, l’exil, le lien à la nature, la quête de vérité —, il entame entre 2010 et 2013 une série d’œuvres intitulée Les Rêveries. Cette série propose des paysages mentaux à partir de la lecture de chacune des 10 promenades qui composent Les Rêveries du promeneur solitaire.

La toile 10e promenade évoque la rencontre de Rousseau, au sortir de l’adolescence, avec Madame de Warens, ainsi que le bonheur des années passées avec elle à Chambéry, dans la maison des Charmettes.

Ces œuvres contemporaines offrent une relecture sensible et artistique de la pensée rousseauiste en permettant de faire le lien entre création contemporaine et mémoire historique. En abordant Rousseau non pas de manière académique ou documentaire, mais par le biais d’un langage plastique personnel et méditatif, Olivier Bernex renouvelle la perception de ce patrimoine littéraire.

.

.

-École de Savoie, suiveur de Defendente Ferrari (v 1490-v 1540)

Déploration et Mise au tombeau du Christ, vers 1510

Huile sur bois

Hauteur : 68 cm, largeur : 45.8 cm

Acquis avec le concours du Fonds du patrimoine - Ministère de la culture, 2024, Inv.2024.8.1

Ce panneau anonyme de l’école de Savoie, daté des premières années du XVIe siècle, présente une Déploration et une Mise au tombeau du Christ avec un jardin clos et un paysage lacustre à l’arrière-plan. Le réalisme apporté à la Piéta, aux personnages touchés par la compassion, et au corps du Christ mort correspondent à la sensibilité artistique de la période. Par contre, le jardin clos apparaît plutôt comme une survivance de la période gothique.

L’exécution de l’œuvre est celle d’un peintre savoyard qui reprend des modèles piémontais, notamment ceux de Defendente Ferrari (v 1490-v 1540), dans un registre plus rude. Ce panneau peut être rapproché de la Déploration et la Mise au tombeau de la prédelle de l’abbaye de Hautecombe peinte par Defendente Ferrari et de la miniature du Livre d’heures de Louis de Savoie conservé à la BNF montrant Sainte Claire dans un jardin au bord d’un paysage lacustre.

De même, l’iconographie du panneau peut être mise en relation avec la présence du Saint Suaire, conservé depuis 1502 dans la Sainte-Chapelle du château de Chambéry. La représentation du chapeau de Nicodème est identique à celui présent dans le retable de Jacquelin de Montluçon peint à Chambéry entre 1496 et 1497 et provenant du couvent des Antonins, ce qui semble attester de leur parenté.

Avec cette acquisition, le musée des Beaux-Arts de Chambéry renforce sa section consacrée à la production artistique à la cour de Savoie aux XVe et XVIe siècles, à la croisée des influences françaises, bourguignonnes, italiennes et germaniques.

Les restaurations

Les musées de la Ville de Chambéry ont pour mission de conserver et de restaurer leurs collections.

Une programmation pluriannuelle de conservation curative et de restauration est établie selon les projets de valorisation, de prêts, de dépôts ou encore d’acquisitions.

On distingue la conservation curative, qui vise à stopper ou stabiliser des dégradations actives grâce notamment à la désinfestation ou la consolidation, de la restauration, qui a pour but d’améliorer l’appréciation esthétique et la lisibilité de l’œuvre grâce à différentes techniques comme le décrassage, les retouches, l’allègement de vernis ou le retrait des mastics réalisés lors d’anciennes restaurations. Ces interventions peuvent être courantes (légères) ou fondamentales (complètes).

Bien qu’il soit impossible de revenir à l’état d’origine de l’œuvre, l’objectif est de s’en rapprocher au plus près, mais également d’assurer sa pérennité tout en profitant pour approfondir les connaissances liées aux techniques de réalisation.

Cette œuvre représente Hercule nu endormi sur la peau du lion de Némée, sa massue à ses pieds. Elle a été restaurée à l’occasion de l’exposition « Du peintre au conservateur, Jules Daisay (1847-1900) ou le désir des arts » du 16 mai au 18 octobre 2025 au musée des Beaux-Arts de Chambéry.

Elle présentait un état d’empoussièrement généralisé accompagné d’un léger encrassement. Des traces de préparation blanche, indice d’une potentielle ancienne polychromie, altéraient son appréciation esthétique. Enfin, l’œuvre avait déjà fait l’objet d’anciennes restaurations suite à des cassures notamment au niveau des jambes et pieds.

La restauration a consisté à un dépoussiérage et décrassage des surfaces. Les cassures ont été débarrassées de leurs anciens collages afin de réaligner et recoller correctement les différentes parties de la sculpture. Cette opération est permise grâce aux matériaux réversibles qui est l’un des principes de base de restauration : le fait de pouvoir revenir à un état ultérieur. Les lignes de fracture ont été comblées, puis des retouches d’harmonisation ont été effectuées, tant sur ces comblements que sur les restes de préparation blanche, pour restituer un ensemble plus cohérent et lisible.

L’intervention a été réalisée par Lucie Antoine et Sabrina Vétillard, restauratrices sculpture habilitées musées de France en 2025.

Œuvre en cours de traitement : décrassage d’une partie de la couche picturale. Retrait des mastics gênants et remasticage en cours.

Cette peinture, représentant un cheval lancé au galop sous une tempête, a fait l’objet d’une demande de prêt par le musée national des châteaux de Versailles et de Trianon pour une exposition consacrée à la figure du cheval, organisée à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Cependant, son état de conservation ne permettait pas un transport en toute sécurité : l’œuvre était empoussiérée et encrassée, recouverte d’un vernis jauni, et présentait d’anciens repeints discordants. La couche picturale montrait également des soulèvements d’écailles, particulièrement fragiles face aux vibrations liées au déplacement.

La restauration a débuté par un dépoussiérage et un décrassage minutieux. Les écailles soulevées ont été refixées afin d’éliminer tout risque de perte. Le vernis a ensuite été allégé, redonnant aux couleurs leur éclat d’origine. Les anciens repeints ont été retirés puis repris de manière plus discrète et respectueuse de la composition. Enfin, après un revernissage protecteur, des retouches colorées ont permis d’harmoniser l’ensemble de la surface.

L’intervention a été réalisée par Louise Klein et Laetitia Prouvost, restauratrices peinture habilitées musées de France en 2024.

Examen sous UV permettant d'observer le vernis épais mais aussi les repeints discordants (zones plus foncées).

Cette œuvre de jeunesse de Benoît Molin représente une mère tenant son enfant. Elle s’inscrit dans une série de peintures à caractère caritatif réalisées après une catastrophe naturelle survenue à Lyon en 1840. Elle a été acquise par les musées de Chambéry en 2023 lors d’une vente aux enchères organisée par la maison Conan Belleville.

À l’achat, la toile présentait des déformations et enfoncements. Plusieurs altérations étaient visibles : salissures, griffures, trous, lacunes et repeints discordants. Le vernis était irrégulier et localement jauni. Enfin, l’œuvre présentait des traces d’infestation.

La priorité a été le traitement de désinfestation par anoxie (confinement d’un objet infesté pendant 21 jours dans une poche privée oxygène) afin d’assainir le châssis et le cadre et ainsi éviter une potentielle infestation d’insectes xylophages, mangeur de bois. Les défauts de planéité, liés à des creux dans le châssis, ont été corrigés par la pose de rehausses en bois. Après dépoussiérage et décrassage, les altérations de la couche picturale ont été traitées : reprise des mastics anciens, comblement des trous, retouches sur les repeints et les griffures. Enfin, un vernis protecteur a été appliqué pour stabiliser durablement l’ensemble.

L’intervention a été réalisée par Mirella Garbicz-Bretonnière, restauratrice peinture habilitée musées de France en 2023.

Photo sous UV : les flèches indiquent les repeints discordants

Rare paysage de la pastelliste Élisabeth-Louise Vigée Le Brun, cette œuvre a été présentée lors de l’exposition « L’adresse au paysage. Figures de la montagne de Jean-Antoine Linck à Marianne Werefkin » du 12 mai au 5 novembre 2023 au musée des Beaux-Arts de Chambéry.

Particularité de l’œuvre : l’artiste a elle-même réalisé le passe-partout en assemblant plusieurs bandes de papier. Avant restauration, ces collages se décollaient et présentaient des gondolements. Le passe-partout était encrassé et jauni, tandis que le pastel montrait une griffure et des zones d’usure.

Le dépoussiérage a été effectué à la gomme, sur le dos et le passe-partout. Les parties décollées ont été refixées à l’aide d’une colle d’amidon de blé, adhésif totalement réversible, c’est-à-dire qui peut être facilement retiré et sans créer de nouvelle altération. Pour améliorer la planéité, l’œuvre a été montée sur un panneau rigide grâce à des bandes de papier japonais. Ce montage assure une meilleure conservation dans le temps. Enfin, les zones griffées et usées ont été discrètement retouchées au pastel sec, matériau lui aussi réversible.

L’intervention a été réalisée par Marie Messager, restauratrice arts graphiques habilitée musées de France en 2023.

Pose de facing par Christine Mouterde avant décrochage.

Exposé dans le parcours permanent du musée des Beaux-Arts de Chambéry, le Retable de la Trinité avait déjà fait l’objet d’anciennes restaurations, notamment le comblement de lacunes par des mastics. Lors d’une inspection régulière des collections, il a été constaté que certains mastics étaient tombés et que des écailles se soulevaient en plusieurs points.

Contrairement aux autres restaurations présentées, qui ont été réalisées en atelier, l’intervention sur le Retable de la Trinité s’est déroulée directement dans les salles du musée. La fragilité, la taille et le poids de l’œuvre ne permettaient pas son transport jusqu’à l’atelier des restaurateurs.

L’équipe de restauration a d’abord sécurisé les zones fragiles en collant des papiers japonais (facing), avant de décrocher l’œuvre et de la mettre à plat. Les soulèvements ont été refixés et les lacunes comblées. Les mastics ont ensuite été retouchés selon la technique du tratteggio : de fines lignes verticales et parallèles qui restituent l’unité visuelle tout en restant distinctes de la peinture d’origine. Ce procédé répond à un principe fondamental de la restauration : la lisibilité, c’est-à-dire que l’intervention doit s’intégrer sans se dissimuler totalement.

Cette opération a également permis d’approfondir l’étude de l’œuvre. Les restaurateurs ont observé et répertorié les poinçons décoratifs utilisés sur les parties dorées : une dizaine de motifs distincts ont été identifiés, certains combinés pour en créer de nouveaux. Cette analyse enrichit l’histoire matérielle du retable et suggère un rapprochement avec certains poinçons employés par Pietro Lorenzetti.

L’intervention a été réalisée par Catherine Gamby-Garrigos, Christine Mouterde et Jonathan Graindorge Lamour en 2022.

Étude des sceaux par Jonathan Graindorge Lamour, refixage des écailles soulevées par Christine Mouterde