Godefroy

Godefroy, (Actif dans la deuxième moitié du XVe siècle en Savoie)

La Cène, 1482

Huile sur bois

Fonds ancien du musée, Inv. M 917

Hauteur : 123 cm, Largeur : 220,6 cm

L’artiste, qui signe et date ce panneau peint, demeure aujourd’hui inconnu. Le nom de Godefroy, mentionné sur l’œuvre, ne figure dans aucune archive de la maison de Savoie et n’est pas documenté ailleurs. L’œuvre a été modifiée entre 1496-1497 par Jacquelin de Montluçon (1463-1505), peintre originaire de Bourges et actif à Chambéry à la fin du siècle.

Le panneau représente la Cène, le dernier repas du Christ avant son arrestation. A côté des apôtres, deux saints sont ajoutés aux extrémités de la composition : à gauche, saint Jean-Baptiste vêtu de sa tunique en poil de chameau et tenant l’agneau ; à droite, sainte Catherine princesse d’Alexandrie portant l’épée symbole de son martyre. Quatre figures de petite taille sont également intégrées dans la scène : un homme, agenouillé au pied de Jean-Baptiste, dont on ne distingue que les cheveux et la bourse, une femme presque effacée et deux jeunes filles situées près de Catherine d’Alexandrie. Ces personnages représentent les commanditaires de l’œuvre, destinée au couvent de franciscaines Sainte-Claire en-Ville fondé à Chambéry au XVe siècle. Leurs blasons, situés dans la partie inférieure de la composition, identifient ces deux familles importantes à la cour ducale : les Maréchal de Combefort et les Bonivard.

Le fond doré, l’allongement des figures, les gestes précieux de Pierre et de Jean encadrant le Christ, ainsi que l’élégance des drapés, sont caractéristiques du style du Gothique International, qui demeure encore influant en Savoie à la fin du XVe siècle.

Jacquelin de Montluçon

Le Martyre de sainte Catherine et Le Christ aux limbes, 1496-1498

Huile sur bois

Fonds ancien du musée, Inv. M 918

Hauteur : 79,1 cm, Largeur : 97 cm

Le Martyre de sainte Catherine et Le Christ aux limbes, 1496-1498

Huile sur bois

Fonds ancien du musée, Inv. M 918

Hauteur : 79,1 cm, Largeur : 97 cm

Ce panneau peint recto-verso faisait partie d’un polyptyque destiné à orner une église des Antonins à Chambéry. À ce jour, seuls deux panneaux de ce retable sont connus : celui de Chambéry, représentant le Martyre de sainte Catherine au recto et Le Christ aux limbes au verso, ainsi qu’un second, conservé au Victoria and Albert Museum de Londres, illustrant d’un côté la Résurrection et de l’autre le Martyre de sainte Barbe.

L’auteur de ces œuvres, Jacquelin de Montluçon, est bien documenté grâce aux archives. Né à Bourges en 1467, il grandit dans un environnement artistique dynamique. Formé dans l’atelier de son père, il fréquente également le cercle de Jean Colombe, enlumineur renommé, qui acheva pour Charles Ier de Savoie Les Très Riches Heures du duc de Berry (Chantilly, musée Condé) et L’Apocalypse figurée des ducs de Savoie (Madrid, Biblioteca del Escorial). Jacquelin se distingue par sa grande polyvalence : il réalise des peintures de chevalet sur bois, des enluminures et des vitraux.

Dans ce panneau, sainte Catherine est représentée en princesse, coiffée d’une couronne et vêtue d’une robe de brocart recouverte d’un justaucorps de velours bordé d’hermine. Placée au centre de la composition, elle est agenouillée près de la roue brisée, symbole de son supplice, qui éclate et renverse les bourreaux. On remarque, derrière elle, un personnage vêtu de noir qui pourrait bien être un autoportrait de l’artiste.

L’œuvre témoigne d’un mélange d’influences artistiques venues d’horizons variés : des visages empruntés à l’art germanique, une composition à étagement typiquement française, et, au verso avec le Christ aux limbes, des éléments stylistiques inspirés de la peinture italienne.

Domenico Veneziano

Domenico Veneziano (attribué à) (Venise, vers 1410 – Florence, 1461)

Portrait de jeune homme, 1440-1442

Tempera sur bois

Legs du baron Hector Garriod, 1883, Inv. M 930

Hauteur : 46,5 cm, Largeur : 36,5 cm

Longtemps attribué à Paolo Uccello (1397-1475), ce portrait est aujourd’hui rapproché du style de Domenico Veneziano, artiste d’origine vénitienne, documenté à partir de 1438. Arrivé à Florence en 1439, Veneziano s’y impose rapidement comme l’un des peintres majeurs de son temps.

Cette œuvre est un exemple des premiers portraits individualisés, développés par les artistes florentins dans la seconde moitié du XVe siècle. A l’aide d’un corps légèrement désaxé, les volumes offrent à la vue un profil parfait. Le buste, traité en perspective comme un socle, confère à la composition un remarquable équilibre.

Le jeune homme porte un turban dont un pan retombe sur la nuque. Ce couvre-chef traditionnel florentin appelé mazzocchio se compose d’un bourrelet circulaire recouvert d’une longue bande de tissu. Le modèle se détache nettement sur un fond sombre et monochrome concentrant sur lui toute l’attention. La gravité de son expression, conjuguée au regard porté vers l’extérieur du cadre, instaure une distance qui le rend inaccessible et impénétrable.

Dans la partie inférieure du tableau, une devise en langue italienne caractérise ce bel inconnu : EL FIN FA TUTTO (la fin fait tout). Si « la fin » évoque la mort, la devise nous rappelle que l’on ne peut juger les actes d’un homme qu’à la fin de son existence.

Stefano Pieri

Stefano Pieri (Florence, 1542 – 1629)

Déposition de croix, vers 1587

Huile sur bois

Don du baron Hector Garriod, 1863, Inv. M 950

Hauteur : 137,5 cm, Largeur : 113 cm

Stefano Pieri reçoit sa première formation auprès d’Agnolo Bronzino, avant de se rapprocher de Giorgio Vasari. Il s’inscrit à l’Accademia del Disegno de Florence le 16 juillet 1564, année où il participe, aux côtés d’autres jeunes artistes, aux funérailles solennelles de Michel-Ange à Florence. Il suit ensuite Federico Zuccari à Rome, où il collabore probablement à la décoration intérieure de la Villa d’Este. Peu d’œuvres lui sont formellement attribuées ; la reconstitution de son corpus repose principalement sur deux tableaux datés : un Sacrifice d’Isaac (1585) et une Pietà (1587). Le tableau conservé à Chambéry a pu être identifié grâce à cette dernière. Il s’agit d’une autre version.

La scène représente la Déposition du Christ. Autour de la vierge évanouie, on reconnait Saint Jean, qui soutient le corps du Christ, et les trois Marie. Le visage bouleversé de Marie-Madeleine identifiable à son voile blanc, semble prolongé le cri de douleur de Saint Jean, intensifiant la tension dramatique de la scène. Pourtant, c’est le visage de la Vierge, douloureusement figé, qui constitue le point fort du tableau.

La composition très savante et d’une grande maîtrise, est typique du maniérisme tardif. Dépouillée de tout décor, même la croix en est absente, la scène se concentre exclusivement sur le groupe humain dense et étouffant, où aucun espace vide ne vient séparer les personnages. Leurs mouvements, parfois opposés, sont agencés avec une grande élégance linéaire. En prolongeant visuellement le corps du Christ par celui de la Vierge, l’artiste souligne la participation de la mère à la Passion de son fils. L’harmonie des couleurs acidulées, aux effets originaux, renforce encore l’appartenance de l’œuvre au style maniériste finissant.

Mattia Preti dit il Cavaliere Calabrese

Mattia Preti dit il Cavaliere Calabrese (Taverna, 1613 - La Valette, 1699)

Judith présentant la tête d’Holopherne, vers 1653-1656

Huile sur toile

Don du baron Hector Garriod, 1863, Inv. M 1000

Restauré avec l’aide du Fonds régional d’aide à la restauration (FRAR), cofinancé par l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’association Les Amis d’Hector

Hauteur : 239,5 cm, Largeur : 210 cm

Cette œuvre, commandée à l’origine par le vice-roi de Naples, le duc Giordano di Monte Accioli, entre ensuite dans la collection du marquis Rinuccini au début du XVIIIe siècle. Lors de la vente de cette collection en 1852, elle est acquise par le baron Garriod, accompagnée de son pendant, La Mort de Didon (inv. M 999), également conservé au musée des Beaux-Arts de Chambéry.

Mattia Preti, formé à Naples, s’installe à Rome en 1630. Il y adopte le style naturaliste et dramatique de Caravage, alors très en vogue. Par la suite, il fait évoluer sa peinture vers un baroque aux contrastes plus marqués. Après un passage à Modène, il retourne à Naples en 1655, où l’influence de Luca Giordano se fait sentir dans son œuvre. En 1660, il s’établit à Malte, où il vivra jusqu’à sa mort en 1699.

Le tableau illustre l’épisode biblique de Judith, héroïne juive qui séduit puis décapite le général Holopherne, menaçant la survie de son peuple. Sujet particulièrement apprécié au XVIIe siècle baroque, cette scène permet aux artistes de déployer une forte intensité dramatique. Ici, Judith revient triomphante à Béthulie, brandissant la tête de l’ennemi vaincu. La lumière et la composition concentrent l’attention sur l’héroïne dans une posture théâtrale. La blancheur éclatante de sa peau tranche nettement avec les tons sombres et chauds de l’arrière-plan. À ses pieds, une foule expressive et animée, lève les yeux vers la tête tranchée, symbole de leur libération.

La scène se déroule dans une atmosphère nocturne, soulignée par un éclairage limité à la lueur de la lune et à une torche, accentuant les effets de clair-obscur qui guide le regard du spectateur et structure l’espace. L’ensemble de la composition témoigne d’un fort sens de la mise en scène propre au baroque du XVIIe siècle : les attitudes sont figées à l’instant le plus intense du récit concentrant la tension autour de l’héroïne, victorieuse.

Le tableau forme un pendant avec La Mort de Didon, réunissant deux figures féminines emblématiques, opposées par leur nature et leur destinée : Didon, héroïne païenne accablée par le désespoir, et Judith, héroïne biblique incarnant la force et le courage.

Luca Giordano

Luca Giordano (Naples, 1634 – 1705)

La Mort de Caton, 1684-1685

Huile sur toile

Achat, 1995, Inv. 995-3-1

Hauteur : 182,5 cm, Largeur : 220,5 cm

Né à Naples, Luca Giordano se forme auprès du peintre espagnol José de Ribera, figure majeure du ténébrisme, un courant artistique qui privilégie les forts contrastes d’ombre et de lumière ainsi que les thèmes sombres et dramatiques. Il passe une partie de sa carrière en Espagne auprès de Charles II où il connait la célébrité. De retour à Naples vers la fin de sa vie, il développe un atelier de production très actif.

Le tableau illustre un épisode relaté par Plutarque dans Les Vies parallèles des hommes illustres. Caton d’Utique, philosophe stoïcien, sénateur et militaire romain, s’oppose à Jules César. Refusant de vivre sous son autorité après sa victoire, il choisit de se donner la mort en se transperçant de son épée. Dans cette scène, il rejette l’aide du médecin venu le soigner, et dans un dernier geste, s’ouvre lui-même les entrailles.

La tension dramatique du sujet est traitée par une composition dynamique, animée par des forts contrastes de lumière et l’utilisation d’un puissant clair-obscur. La lumière se concentre sur le corps de Caton accentuant la diagonale de la composition contrebalancée par les figures vêtues de bleu et de jaune disposées dans la diagonale opposée. L’arrière-plan, où s’ouvre un ciel chargé de lourds nuages sombres, intensifie encore l’atmosphère tragique.

Luca Giordano a réalisé plusieurs représentations du suicide de Caton. Dans cette version particulièrement expressive, il exalte les vertus stoïciennes : la maîtrise de la douleur, la grandeur d’âme et la dignité face à la mort.

Le musée des Beaux-Arts de Chambéry conserve une importante collection de peinture baroque dans laquelle l’école napolitaine dont est issu l’artiste Luca Giordano occupe une place majeure.

Atelier de Georges de la Tour

Atelier de Georges de la Tour (Vic-sur-Seille, 1593 – Lunéville, 1652)

La Rixe des musiciens, 1625-1630

Huile sur toile

Don d’Étienne Rey, 1832, Inv. M 982

Hauteur : 86 cm, Largeur : 136,5 cm

Célèbre de son vivant puis tombé dans l’oubli, Georges de la Tour est redécouvert à partir de 1915. Sa formation reste mal documentée, mais il aurait débuté à Nancy, avant d’être influencé par le caravagisme, notamment par l’intermédiaire des peintres hollandais de l’école d’Utrecht. Il devient bourgeois de Lunéville en 1620, séjourne à Paris en 1639, où il est nommé peintre ordinaire du roi. Emporté par une épidémie en 1652, il meurt au sommet de sa renommée.

Le tableau représentant une rixe s’inscrit dans un thème répandu à l’époque : celui du mendiant musicien. La Tour en propose une interprétation particulièrement expressive, marquée par une construction rigoureuse et un sens aigu de la mise en scène.

Cinq personnages à mi-corps, sont alignés sur le devant de la composition. Une vieille femme aveugle, terrorisée, assiste à une bagarre entre deux hommes : l’un brandit un couteau, l’autre tente de le frapper avec sa flûte. Ce dernier pourrait simuler le geste de presser un citron dans l’œil de son adversaire, peut-être pour démasquer un faux aveugle. En effet, à l’exception du jeune violoniste, tous les musiciens représentés sont aveugles.

Sur la droite, deux autres figures, un joueur de cornemuse et un violoniste, semblent, par leurs expressions, réagir à la scène. Le réalisme cru du tableau se manifeste dans l’attention portée aux détails physiques : visages abîmés, dentition dégradée, traits marqués et regards opaques.

Conservée au musée de Chambéry, cette version serait une réplique d’un original plus ancien appartenant au Getty Museum de Malibu. Datée entre 1625 et 1630, elle illustre la première manière de La Tour, antérieure à ses célèbres scènes nocturnes.

Joris Van Son

Attribué à Joris Van Son (Anvers, 1623 – 1667)

Vanité, 2e moitié du XVIIe siècle

Huile sur toile

Don d’Étienne Rey, 1832, Inv. M 117

Hauteur : 41 cm, Largeur : 46,5 cm

On ignore la formation artistique de Van Son, reçu maître en 1643 au sein de la Corporation de Saint-Luc d’Anvers. Spécialiste de la nature morte, il subit fortement l’influence de Jan Davidsz de Heem, peintre néerlandais actif à Anvers dès le milieu des années 1630. Cette proximité stylistique laisse supposer que Van Son aurait pu être son élève ou travailler dans son atelier. Il explore tous les registres du genre : compositions de fruits, bouquets de fleurs, banquets, guirlandes et vanités.

La nature morte conservée à Chambéry relève précisément de cette dernière catégorie, apparue vers 1620 dans le milieu intellectuel de Leyde et très en vogue aux Pays-Bas, en Flandre et en France. La vanité invite à méditer sur l’insignifiance de l’existence terrestre et sur le caractère éphémère de toutes choses. Par un langage symbolique, elle exprime la fragilité de la vie et l’inexorable passage du temps.

Dans cette œuvre le verre placé au centre de la composition où se reflète une fenêtre est une allégorie de la « coupe de la vie » à laquelle le citron donne acidité et amertume. Les huîtres et le pain, à la durée de conservation limitée, renvoient à la brièveté de la vie mais peuvent aussi évoquer l’Eucharistie. Dans cette lecture religieuse, l’orange, à la fois symbole nuptial et attribut de la Vierge Marie, s’associe au raisin, lié à la Passion du Christ, et au crabe, image de la résurrection, qui abandonne sa carapace au printemps pour en former une nouvelle.

Les objets, disposés sur la table selon une composition triangulaire dont la base suit le bord de la table et le sommet culmine au verre, témoignent du goût du détail, du rendu raffiné des matières sombres et lisses et de l’attention portée aux jeux de reflets, caractéristiques des recherches menées par les artistes anversois du XVIIᵉ siècle et de leur virtuosité technique.

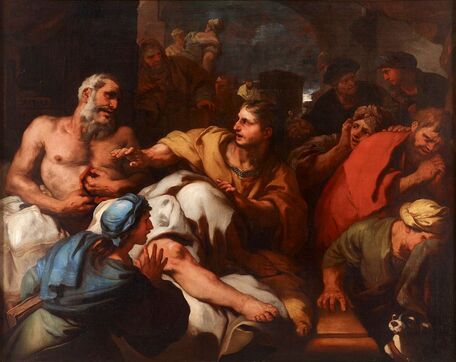

Claudio Francesco Beaumont

Claudio Francesco Beaumont (Turin, 1694 – 1766)

La famille de Darius aux pieds d’Alexandre, vers 1750

Huile sur toile

Don de Victor-Emmanuel II, roi de Sardaigne, 1850, Inv. M 1049

Hauteur : 313 cm, Largeur : 611 cm

Francesco Beaumont, nommé Premier Peintre du Roi à la cour de Turin en 1730, reçoit sa formation artistique à Bologne, puis à Rome, où il devient membre de la prestigieuse Académie de Saint-Luc. À Turin, il est désigné directeur de l’Académie de Turin et contribue à la fondation de la manufacture de Tapisseries.

Dans cette œuvre, Alexandre le Grand, roi de Macédoine, est représenté debout devant son trône, sous une tente. Son imposant costume d’apparat, dominé par un ample drapé rouge, renforce sa prestance royale. Toutefois, cette démonstration de puissance est tempérée par le regard empreint de bienveillance qu’il adresse à la femme et à l’enfant de Darius, roi des Perses, récemment vaincu. Après sa défaite, Darius prend la fuite en abandonnant sa famille. Sa femme, reconnaissable à sa couronne et à ses vêtements somptueusement brodés, implore la clémence et la protection du vainqueur. Le thème de la magnanimité du vainqueur connaît alors un large succès dans les programmes décoratifs des résidences royales.

Capitale du Duché de Savoie depuis 1563, Turin voit son statut évoluer après le traité d’Utrecht de 1713, qui transforme le duché en royaume de Sardaigne. Soucieuse d’affirmer sa puissance, la monarchie engage une politique culturelle ambitieuse visant à faire de Turin une capitale digne de son nouveau rang. Les chantiers de création et de rénovation des résidences royales attirent alors de nombreux artistes et artisans, contribuant à l’essor d’un foyer artistique dynamique.

Ce grand tableau possède un pendant intitulé Annibal jurant haine aux romains, illustrant deux autres vertus appréciées chez les généraux, le courage et la détermination. Ces deux tableaux témoignent du talent et de l’aisance de Beaumont pour les vastes compositions historiques, pleines de mouvement et de couleur, destinées aux décors des résidences royales de la couronne de Piémont.

Jean-Honoré Fragonard

Jean-Honoré Fragonard (Grasse, 1732 - Paris, 1806)

Le jeu de la palette, 1757-1759

Huile sur toile

Legs du baron Hector Garriod, 1883, Inv. M 1033

Hauteur : 67,5 cm, Largeur : 114,5 cm

Après un passage dans l’atelier de Chardin, Fragonard se forme auprès de François Boucher qui reconnaît rapidement son talent et le présente au concours de l’Académie royale de Rome. Lauréat du premier prix en 1752, Fragonard séjourne à Rome, où il développe un goût prononcé pour le paysage.

A son retour en France, Il reçoit la reconnaissance de la Cour, obtient des commandes officielles et un atelier au Louvre. Il s’oriente alors vers la peinture de scènes galantes marquées par la sensualité et la frivolité des sujets. Il devient l’un des représentants majeurs du style rococo.

La toile de Chambéry illustre une scène de plein air dans le style des fêtes galantes, où des figures se livrent à un jeu amoureux dans un parc luxuriant. Le motif du groupe central en contrebas d’un escalier en diagonale qui structure la composition, se retrouve dans une sanguine de 1761 ainsi que dans une peinture conservée au musée Fabre, acquise par le Louvre en 2016, datée entre 1761 et 1765.

Le jeu représenté serait celui du furet, une forme de cache-cache, dans lequel un objet passe de main en main. Le jeune homme au centre semble désigner la personne qui le détient, avant d’utiliser la palette pour la toucher en guise de sanction.

Cette œuvre de jeunesse a été réalisée entre 1757 et 1759, durant le séjour de Fragonard à l’Académie de France à Rome. Il met en scène une nature luxuriante et envahissante qui évoque des parcs romains. Si les personnages rappellent Boucher, Fragonard s’en distingue par une palette plus chaude et contrastée. Les teintes de bleus opposés à des rouges et des orangés, sa touche bien apparente, rapide, vive et énergique, les profils cernés d’un trait noir et son jeu d’ombre et de lumière sont caractéristiques des années romaines de l’artiste.

Jean-Baptiste Peytavin

Jean-Baptiste Peytavin (Chambéry, 1768 – 1855)

Les Sept Athéniennes et le Minotaure, 1802

Huile sur toile

Don de l’artiste, 1808, Inv. M 881

Hauteur : 295 cm, Largeur : 369 cm

Après avoir étudié le dessin à Chambéry et le droit à Turin, Jean-Baptiste Peytavin poursuit sa formation artistique à Paris, dans l’atelier de Jacques-Louis David. De 1800 à 1815, il participe régulièrement au Salon. Après cette période, il séjourne fréquemment à Nantes, où il enseigne la peinture et le dessin.

Le tableau représente une scène tirée de la mythologie grecque. Le Minotaure, créature hybride au corps d’homme et à la tête de taureau, est enfermé par le roi Minos dans le labyrinthe construit par Dédale. Chaque année, la ville d’Athènes est contrainte de livrer sept jeunes garçons et sept jeunes filles en sacrifice au monstre, jusqu’au jour où Thésée parvient à le tuer. Contrairement à la représentation traditionnelle de la victoire du héros, Peytavin choisit ici un moment plus rare : celui où le Minotaure s’apprête à massacrer les jeunes Athéniennes.

C’est par le dos courbé du Minotaure que l’on entre dans la scène. La massue qu’il tient dans sa main, le rouge intense de son vêtement, ainsi que son regard injecté de sang annoncent la violence du drame. Le labyrinthe, élément symbolique fort, est conçu comme un vaste palais dont un vestibule majestueux sert de cadre à la scène. L’architecture rythmée d’arches et de colonnes crée une impression de profondeur et de tension dramatique.

Les décors, les figures, les costumes ainsi que les expressions s’inspirent de l’Antiquité grecque et romaine, inscrivant pleinement cette œuvre dans le courant néoclassique auquel Jean-Baptiste Peytavin est rattaché.

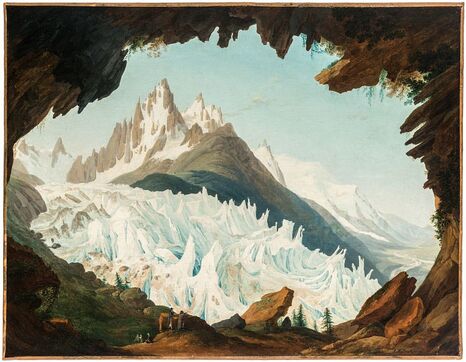

Jean-Antoine Linck

Jean-Antoine Linck (Genève, 1766 – 1843)

Vue des Alpes, 1799

Peinture à la cire sur toile

Achat, 1989, Inv. 989-20-1

Hauteur : 39 cm, Largeur : 50 cm

Jean-Antoine Linck se forme auprès de son père, graveur et marchand d’estampes à Genève, dans la seconde moitié du XVIIIᵉ siècle. En 1802, il ouvre à son tour un atelier-boutique dans la même ville et se spécialise dans la représentation des Alpes. L’essor du tourisme alpin suscite alors une forte demande de la part des voyageurs désireux de conserver une image de ces paysages exceptionnels.

Les Alpes deviennent son principal sujet d’inspiration. Il réalise avec une précision de géomètre topographe et une parfaite exactitude documentaire de nombreux dessins et gravures.

Dans cette rare œuvre peinte conservée à Chambéry, son souci de l’étude morphologique, topographique et géologique est manifeste. Cette vue spectaculaire d’un glacier dans l’encadrement d’une grotte correspond à un site aujourd’hui disparu de la vallée de Chamonix : le glacier des Bois, la partie la plus avancée de la Mer de Glace, vu depuis la voûte du Chapeau. Celle-ci s’est effondrée, sans doute dès le début du XIXe siècle, tandis que le glacier des Bois a fondu.

L’ouverture sombre de la grotte offre un encadrement naturel qui met en valeur les contrastes et les jeux de lumière. Malgré la rigueur documentaire du site, Linck y insuffle une dimension dramatique et presque fantastique.

Réalisée à la toute fin du XVIIIᵉ siècle, cette œuvre témoigne de la disparition du glacier des Bois et résonne aujourd’hui avec les préoccupations climatiques contemporaines.

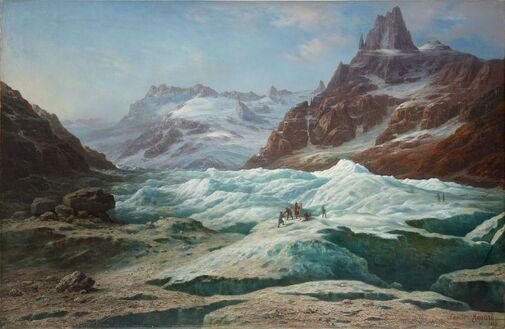

Claude Hugard de la Tour

Claude Hugard de la Tour (Cluses, 1818 – Couilly, 1886)

La Mer de glace, 1862

Huile sur toile

Don de l’artiste, 1866, Inv. M 1362

Hauteur : 156 cm, Largeur : 243 cm

Hugard de la Tour se forme à l’École des Beaux-Arts de Genève auprès des représentants de l’école romantique suisse du paysage, qui lui transmettent le goût des grands formats aux vastes horizons.

Installé à Paris, il rencontre rapidement le succès et expose régulièrement au Salon de 1844 à 1880. Son œuvre se consacre principalement aux paysages des Alpes, des Pyrénées et des environs de Paris.

Dans cette toile, il livre une représentation fidèle d’un site réel des Alpes : l’extrémité de la mer de Glace, encadrée par ses massifs et sommets. La vue est strictement topographique : de gauche à droite se distinguent le mont Mallet, l’arête de Rochefort et la Dent du Géant. Au premier plan s’avance le front du glacier, tandis que les hautes montagnes ferment l’horizon sous un ciel bleu traversé de nuages légers.

Le glacier, sujet central, est mis en valeur par sa blancheur contrastant avec les masses sombres des montagnes qui ferment la composition à droite et à gauche. Bien que le motif puisse suggérer une forte verticalité, la composition repose sur un jeu de lignes : les diagonales formées par les pentes à gauche et à droite, l’horizontale coupant la toile en deux, et la ligne de fuite accentuant la profondeur.

Un petit groupe de personnages, placé sur la glace avec une carte dépliée et une lunette d’approche sur trépied, semble étudier le glacier. Leur taille réduite par rapport aux montagnes renforce la majesté des reliefs et souligne la fragilité et l’isolement de l’homme face à la nature.

Hugard de la Tour excelle à rendre les matières — glace, roche, neige — et parvient à traduire la dureté, la brillance de la glace, ainsi que la profondeur vertigineuse des crevasses.